Газообмен в том смысле, в каком этот термин употребляется в данной книге, означает проникновение газов из воздушной среды в водную и наоборот. Этот процесс в аквариумах интенсифицируется с помощью аэрации. Под дыханием будем понимать физиологический обмен газов между водными организмами и внешней средой.

5.1. Газообмен аквариума

Для поддержания жизни животным и аэробным бактериям необходим кислород, который подается в аквариум путем аэрации. Поступление кислорода из атмосферы в воду зависит от газообмена между поверхностью воды и атмосферным воздухом, а также между поверхностью воздушных пузырьков и водой. В процессе аэрации разрушается целость водной поверхности, слои воды, бедные кислородом, выносятся на границу раздела сред вода — воздух. Поскольку содержание кислорода в воздухе выше, он по градиенту концентрации переходит в раствор. То же самое происходит, когда распыленные в толще воды пузырьки воздуха поднимаются к поверхности. Концентрация кислорода в воздушных пузырьках выше, чем в окружающей воде, и он путем диффузии переходит в раствор. Эффективность постоянной аэрации выше, чем периодической, особенно когда распыляемые пузырьки воздуха малы. Чем мельче пузырьки, тем больше общая поверхность газообмена.

Перемешивание поверхностных слоев позволяет удалять свободную углекислоту из раствора путем перемещения насыщенных СО2 слоев на границу раздела воды и воздуха. Снижение парциального давления свободной углекислоты в растворе позволяет поддерживать ее уровень в строгом соответствии с концентрацией СОН в атмосфере.

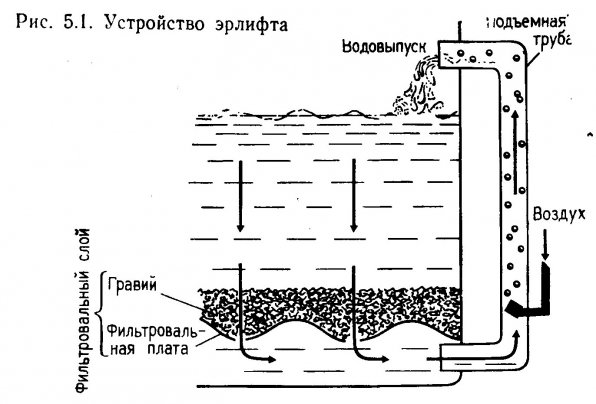

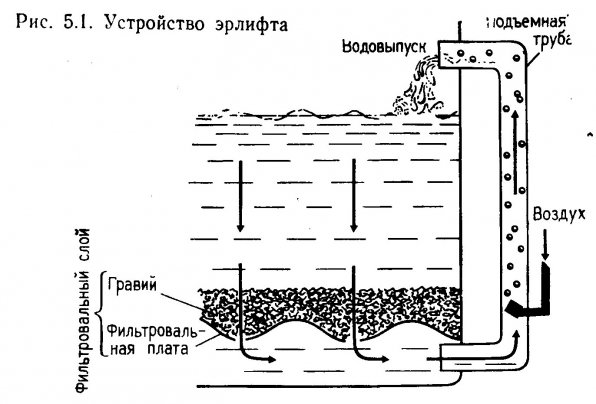

Эрлифт. Перемешивание поверхностных слоев воды и насыщение ее пузырьками воздуха осуществляются с помощью эрлифта. Основной частью эрлифтного насоса (или просто эрлифта) является вертикальная труба, которую называют подъемной. Нижняя часть трубы выводится под плату биологического фильтра. Наибольший дефицит кислорода ощущается под фильтровальной платой, поскольку там собирается вода, прошедшая через гравийный слой, населенный многочисленными аэробными бактериями. Свободный конец подъемной трубы проходит через толщу воды и несколько возвышается над ее поверхностью (рис. 5.1).

Эрлифт — наиболее надежное устройство для пропускания воды через биологический фильтр. Преимущества эрлифта перед механическим насосом состоят в более низкой стоимости, легкости обслуживания (отсутствуют движущиеся части), простоте установки, портативности, эрлифт не забивается илом, просто устроен, он гораздо эффективнее центробежного насоса при работе в глубока погруженном состоянии, наконец, на эрлифте легко отрегулировать расход воды. Кроме того, эрлифт имеет многоцелевое назначение.

Принцип работы эрлифта изложен ниже. Уровни воды внутри и снаружи погруженной вертикально в воду подъемной трубы выравниваются. Подаваемый в нижний конец трубы воздух поднимается в виде многочисленных пузырьков. Смешиваясь с водой, они образуют водовоздушную смесь, которая, естественно, легче воды.

Водовоздушная смесь внутри трубы легче воды снаружи, следовательно, равновесие нарушается, и тяжелые порции воды из-под фильтра поступают в нижний конец трубы эрлифта. До тех пор пока пропускается воздух, равновесия не наступает, и водовоздушная смесь выливается через верхний конец трубы.

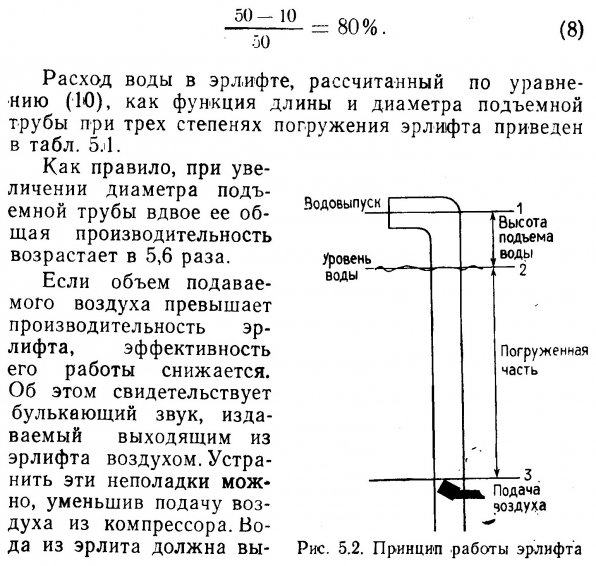

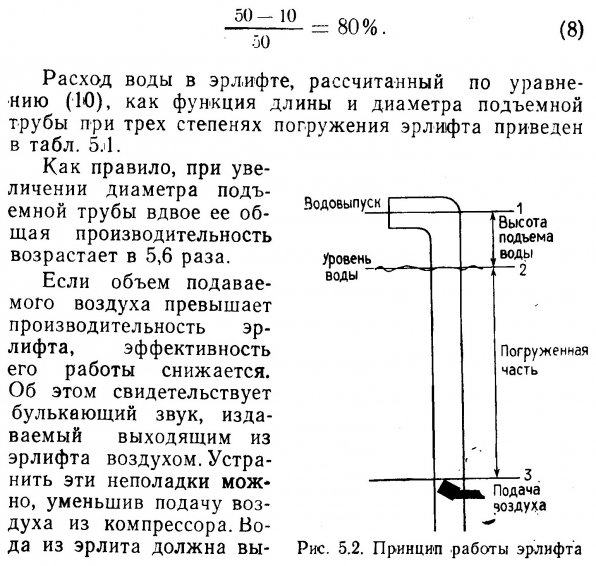

Главный фактор, влияющий на эффективность работы эрлифта - степень погружения подъемной трубы: с уменьшением глубины погружения расход воздуха возрастает. Максимальная эффективность достигается при 100%-ном погружении, т. е. когда верхний конец подъемной трубы находится под водой. Минимально допустимая степень погружения эрлифта 80%. Глубину погружения подводной части трубы легко рассчитать (рис. 5.2). Если расстояние от места воздухоподачи до водовытока (3 - 1) равно 50 см, а общая высота подъема воды (2 - 1) -10 см, то

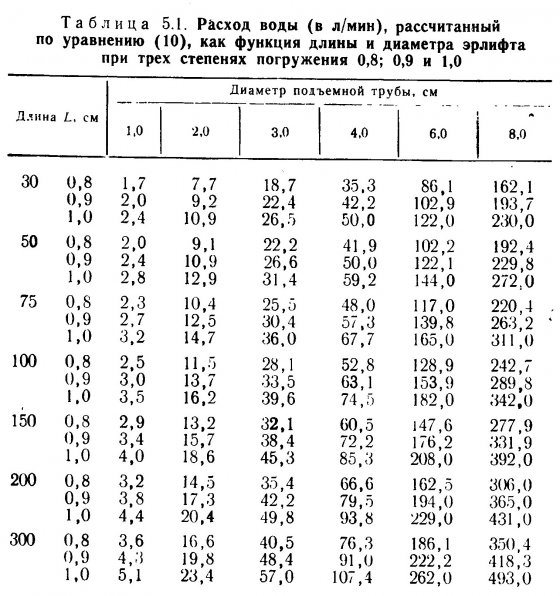

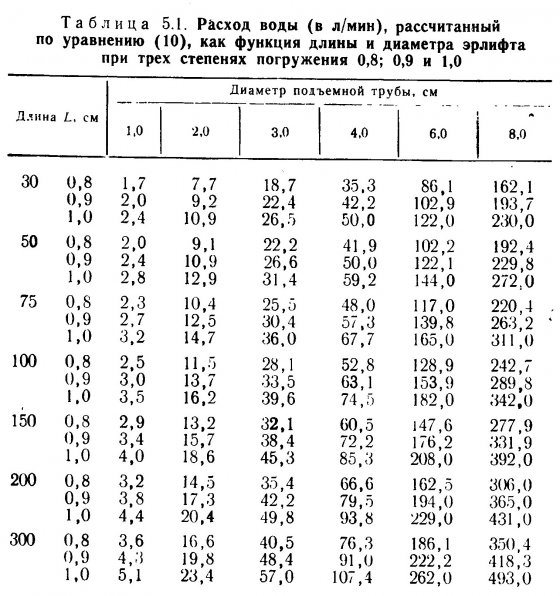

Расход воды в эрлифте, расчитанный по уравнению (10), как функция длины и диаметра прдъемной трубы при трех степенях погружения аэрлифта приведена в таб. 5.1.

Как правило, при увеличении диаметра подъемной трубы вдвое ее общая производительность в 5,6 раза.

Если объем подаваемого воздуха превышает производительность эрлифта, эффективность его работы снижается. Об этом свидетельствует булькающий звук, издаваемый выходящим из аэрлифта воздухом. Устранить эти неполадки можно, уменьшив подачу воздуха из компрессора. Вода из аэрлифта должна выходить ровно и плавно, если она бьет струей, либо количество подаваемого воздуха для эрлифта данного диаметра велико и большая часть воздуха, пробулькивая через воду, уходит в атмосферу, либо труба эрлифта недостаточно погружена в воду.

Как уже отмечалось, газообмен происходит эффективнее, если подаваемый воздух распыляется. В небольших аквариумах, где диаметр подъемной трубы эрлифта не превышает 2,5 см, в качестве диффузоров применяют пористые керамические насадки. В крупных эрлифтах в качестве распылителя используют перфорированные пластинки, которые укрепляют над патрубком подачи воздуха.

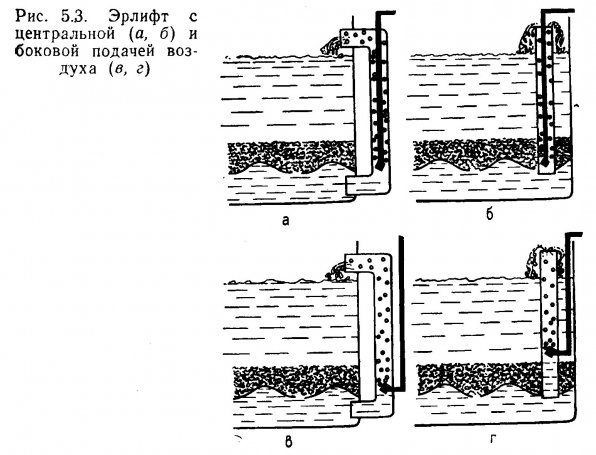

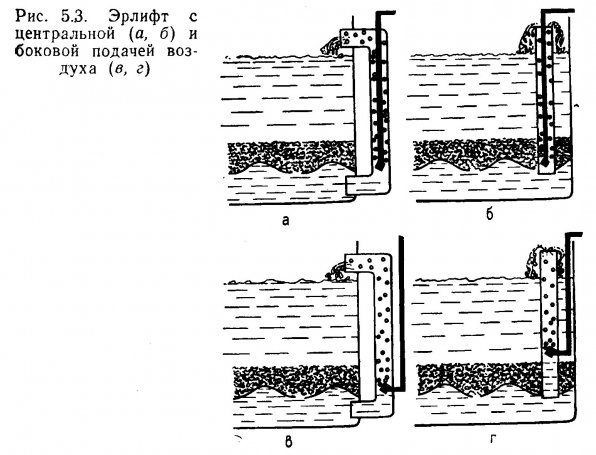

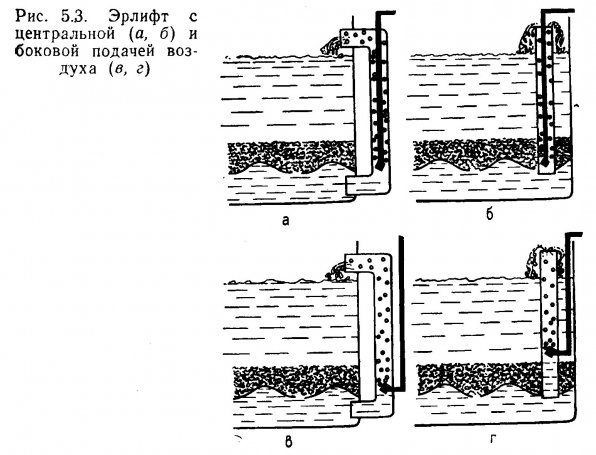

Устройство эрлифтов. В аквариумах обычно применяют эрлифты двух основных конструкций: с центральной подачей воздуха (воздухоподающий шланг расположен внутри подъемной трубы эрлифта) и с боковой подачей воздуха (воздухоподающий шланг находится вне трубы эрлифта). Обе схемы пригодны для различных условий работы. На рис. 5.3 представлено по два варианта каждого типа.

Несмотря на многочисленные исследования работы эрлифтов, приемлемое уравнение, связывающее основные переменные, до сих пор не разработано. Тем не менее, необходимая информация в большинстве случаев доступна. Кастро и др. (Castro et а1., 1975) выполнили расчеты для эрлифтов небольшой длины и малого диаметра. Немет (Nemet, 1961) вывел уравнение для расчета эрлифтов, основываясь на характеристиках большого числа устройств разной длины, диаметра и степени погружения. Применительно к аэрирующим эрлифтам уравнение Немета можно представить в следующем виде:

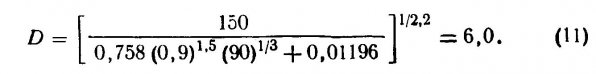

Кастро (Castro, 1976) получил около 140 групп данных для разных диапазонов L, S и D, пригодных для расчетов эрлифтов в рыбаводых системах. Иглтон (Eagleton, 1978) подставил данные Кастро в уравнение Немета (Nemet, 1961). Зависимость расхода воды от диаметра, по данным Кастро, оказывается более точной, если показатель степени у D равен 2,2, а не 2,5, как у Немета. Уравнение (10), построенное на основе линейной репрессии, довольно точно соответствует данным Кастро, хотя не исключена возможность составления и более правильного уравнения.

Q = (0,758S3/2 L1/3 + 0,01196) D2,2. (10)

Данные Кастро (Castro, 1976; Castro et аl., 1975), использованные для составления уравнения (10), относились к эрлифтам диаметром 1,7 — 7,8 см, длиной 60-З00 см и степенью погружения 60-100%.

Параметры эрлифтов, полученные Кастро, представляют больший интерес для аквариумистов, так как Немет использовал данные из разных источников, в том числе характеристики эрлифтов, применяемых для добычи нефти из скважин. Если расчеты, приведенные в табл. 5.1, повторить с использованием уравнения (9), обнаружится, что расход воды, рассчитанный по Немету, для эрлифтов диаметром 1 — 2 см, будет меньше, а для систем диаметром 6 — 8 см больше, чем при расчетах по формуле Кастро. Для эрлифтов диаметром 3-4 см расчеты расхода воды по обоим уравнениям совпадают. При использовании уравнения (10) рекомендуется предусмотреть 25%-ный запас (Eagleton, 1978). Иными словами, параметры эрлифта (длина, степень погружения) следует выбирать таким образом, чтобы рассчитанный расход воды превышал требуемый на 25%. Этот запас служит для поддержания оптимального расхода воды, а также обеспечивает устойчивую работу эрлифта при максимальном расходе как у нижнего, так и у верхнего концов подъемной трубы. Ниже приведен пример расчета эрлифта.

Рассчитать параметры эрлифта для аквариума глубиной 90 см и площадью поверхности 3 м2.

Определим норму расхода воды с учетом того, что на каждый квадратный метр поверхности требуется 40 л/мин (что соответствует 0,7*10 в -3степени м/с). Отсюда

3,0м2* 40л см2* мин) = 120 л/мин+25% = 150 л/мин

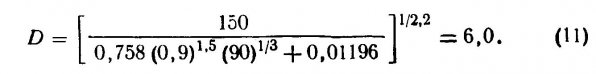

2. Выберем степень погружения эрлифта (например, 0,9). По табл. 5.1 находим диаметр трубы эрлифта, который сможет обеспечить найденный выше расход воды. Поскольку S=0,9, а L равно отношению глубины к степени погружения, т. е. 90/0,9=100см, D=6 см. Диаметр эрлифта можно определить непосредственно из уравнения (10), но обычно в этом нет необходимости.

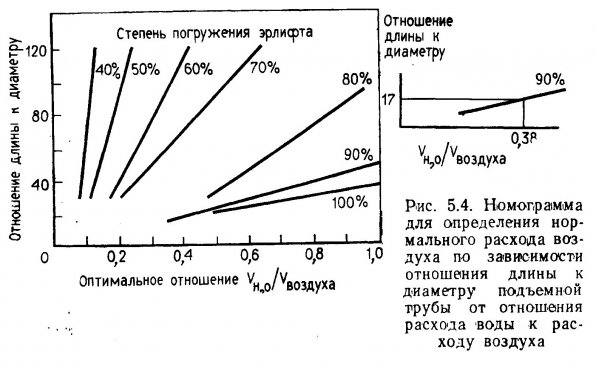

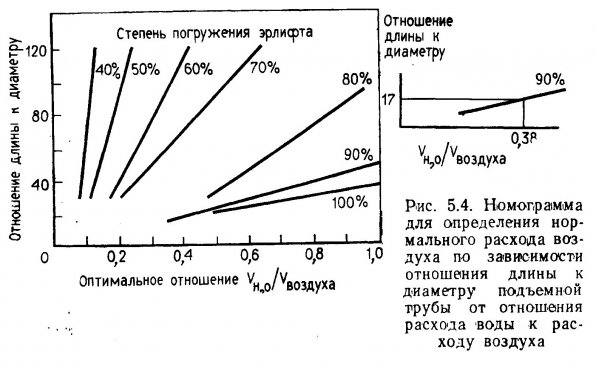

3. Рассчитываем отношение длины трубы к ее диаметру (100/6= 17). С помощью номограммы (рис. 5.4) находим объемное отношение (вода/воздух) для погруженного на 90% эрлифта.

4. Поскольку объем воды (V H2O) равен 150 л, а 0,38=V H2O/Vвоздуха, то объем подаваемого воздуха Vвоздуха = 150/0,38=400 л/мин.

Растворимость кислорода. Парциальное давление газа в атмосферном воздухе прямо пропорционально занимаемому им объему. В воде зависимость между объемом газа в растворе и его парциальным давлением определяется его растворимостью, т.е. способностью взаимодействовать с водой. Кислород обладает средней растворимостью: он примерно в 28 раз менее растворим, чем СО2 и в 2 раза более, чем азот.

Более всего на растворимость кислорода влияют температура воды и ее соленость. Температура воды и растворимость кислорода связаны обратной зависимостью.

По мере возрастания температуры способность воды удерживать кислород снижается (см. табл. 9.4). Растворимость кислорода и соленость находятся также в обратной зависимости. Увеличение солености ведет к уменьшению содержания растворенного в воде кислорода, поэтому при одинаковых температуре и объеме в морской воде содержится меньше кислорода, чем в пресной (см. табл. 9.4).

Расход воды или объем воды, циркулирующей в аквариуме, определяется работой эрлифта. Постоянный расход воды 0,7*10 в -3 степени м/с поддерживает уровень кислорода в пределах насыщения при любых температурах и предотвращает возможность возникновения дефицита кислорода. Поддержание оптимального расхода воды особенно важно в тепловодных системах, где животные часто более требовательно к кислороду. Ситуация осложняется тем, что при повышенных температурах кислород хуже растворяется. Следует помнить, что фильтровальный слой оказывает значительное влияние на БПК и конкурирует с животными за кислород.

5.2. Дыхание

Вода - трудная для дыхания среда. При насыщении она содержит гораздо меньше кислорода, чем воздух, и во много раз больше углекислого газа. Это плотная, вязкая субстанция и водным животным приходится прикладывать много усилий, чтобы извлечь необходимый для жизни кислород.

B процессе дыхания извлеченный из внешней среды кислород транспортируется по кровеносной системе к клеткам тканей. Одновременно конечные продукты обмена и углекислый газ поступают в кровь и выводятся в окружающую среду. Таким образом, термин «дыхание» относится как к целому организму, так и к отдельной клетке. Механический процесс, посредством которого осуществляется дыхание, называется вентиляцией. Интенсивность вентиляции у водных животных непосредственно зависит от концентрации растворенного в воде кислорода (Dejeurs et а1., 1977).

Эффективность извлечения кислорода из водной среды зависит от функционирования дыхательных пигментов животных. Одним из наиболее известных дыхательных пигментов является гемоглобин. Химическая связь между кислородом и гемоглобином в упрощенной форме может быть представлена как

Hb + O2--><--HbO2.

(реакция12)

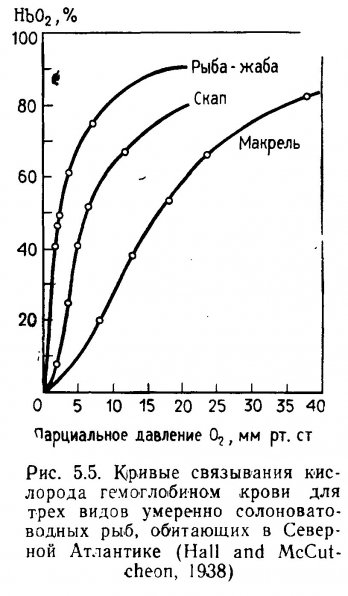

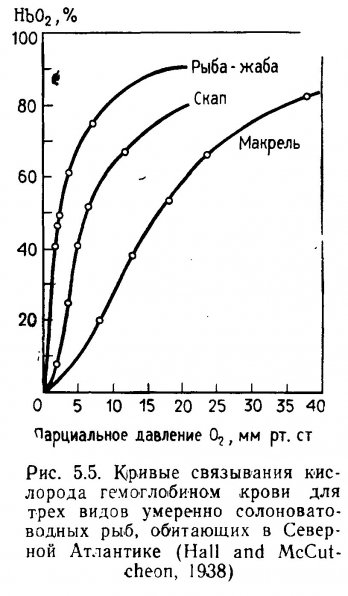

При высоком содержании в воде кислорода гемоглобин соединяется с ним с образованием оксигемоглобина (НЬ02), и реакция идет в правую сторону. При низкой концентрации О2 кислородные молекулы отщепляются, и реакция идет в обратном направлении. При снижении концентрации О2 до нуля гемоглобин теряет все молекулы кислорода. Когда парциальное давление кислорода в крови равно парциальному давлению его в воде, количество кислорода, которое связывается кровью при данном парциальном давлении 02, может быть изображено в виде кривой связывания кислорода. Кривые связывания кислорода для трех видов рыб, обитающих в Северной Атлантике, приведены на рис. 5.5. Из графика видно, что кровь устричной рыбы-жабы (Opsanus tau) насыщается при более низком парциальном давлении кислорода, чем кровь атлантической макрели (Scomber scombrus). Кислород из крови макрели легко переходит в ткани тела, вместе с тем кровь рыбы-жабы имеет большее сродство к кислороду и неохотно отдает О2 в ткани. Кривая связывания кислорода у ската занимает промежуточное положение между кривыми для макрели и рыбы-жабы.

На сродство гемоглобина к кислороду влияет несколько факторов, наиболее важными из которых являются температура и свободная углекислота. Их действие осложняется различными физиологическими потребностями и уровнем устойчивости разных видов, а также возрастными и размерными различиями между животными одного вида, поэтому положения, изложенные в следующем разделе носят скорее общий, чем частный, характер.

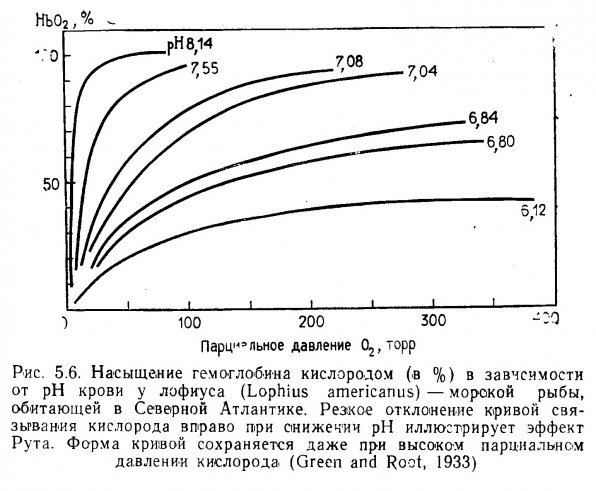

Свободная углекислота. Как видно из рис. 7.1, количество свободной СО2 в растворе зависит от рН. Если рН снижается, концентрация СО2 возрастает. Свободная углекислота образуется в воде в результате диссоциации бикарбонатных ионов. Это явление подробно будет рассмотрено в главе 7. Присутствие в крови свободной углекислоты оказывает заметное влияние на форму и положение кривой связывания кислорода. В процессе жизнедеятельности клетки по мере выделения ею в кровь свободной углекислоты возрастает общая кислотнoсть крови. По мере возрастания содержания СО2 в крови сродство дыхательных пигментов к кислороду уменьшается, реакция (12) идет влево, кислород переходит в ткани гораздо легче, чем это могло быть при пониженной кислотности и сравнимом парциальном давлении кислорода. В результате кривая связывания кислорода смещается вправо. Это смещение называют эффектом Бора. Холоднокровные (пойкилотермные) животные по разному реагируют на эффект Бора. У многих беспозвоночных он вообще не проявляется. Среди позвоночных Ленфант и Йохансен (Lenfant and Johansen, 1966) не обнаружили эффекта Бора у тихоокеанской собачьей акулы Squalus acanthias. Однако известно, что у многих других видов рыб при повышении в крови содержания СО2 этот эффект проявляется достаточно заметно (Ваsu, 1959; Black et al., 1954; Eddy et al., 1977; $аИгап and Gibson, 1976).

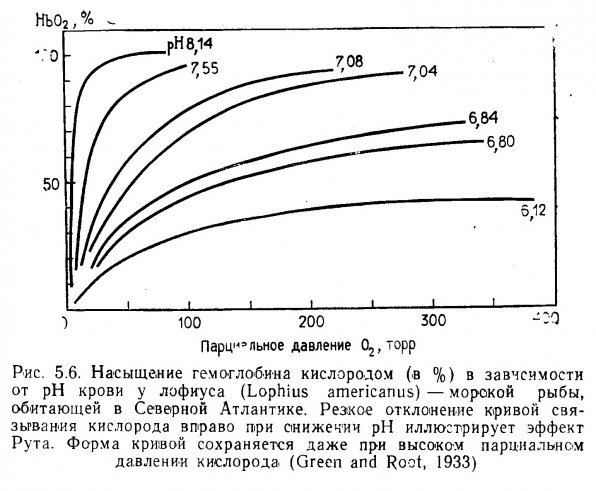

Из-за того что гемоглобин способен связывать большое количество СО2, в крови некоторых рыб происходит катастрофическое снижение концентрации О2. В таких случаях кривая связывания кислорода настолько отклоняется вправо, что выходит за допустимые пределы; животные начинают задыхаться даже в насыщенной кислородом воде. Это явление получило название «эффект Рута» (Root, 1931) (рис. 5.6). Эффект Рута по сути является крайней степенью эффекта Бора, поэтому многие исследователи не делают между ними различия.

Бейнс (Baines, 1975) и Хоар (Hoar, 1975) заметили, что зависимость между содержанием СО2 и способностью крови связывать кислород опрделается экологической обстановкой и способностью животного корректировать поступление кислорода в ткани в соответствии с изменяющимися условиями внешней среды. У животных с ярко выраженным эффектом Бора гемоглобин имеет слабое сродство к кислороду, кривая связывания кислорода у них носит сигмоидный характер. Примером может служить кривая для макрели, показанная на рис. 5.5. У животных, кровь которых имеет высокое сродство к кислороду и поступление О2 в ткани затруднено, кривая связывания кислорода приобретает прямоугольную форму. Примером служит кривая для рыбы-жабы (см. рис. 5.5). Форма кривой связывания кислорода гемоглобином в определенной степени отражает образ жизни животного, общий уровень его активности, среду обитания. Многие стайные рыбы подобно макрели много перемещаются, высокоактивны. Ткани их тела должны легко насыщаться кислородом. Однако это не составляет проблемы, поскольку среда, в которой они обитают, насыщена растворенным кислородом. Рыба-жаба в отличие от макрели ведет малоподвижный сидячий образ жизни. Она обитает в прибрежных водах, где содержание свободной углекислоты иногда повышается, что часто сопровождается снижением концентрации растворенного кислорода. В таких условиях свойство крови удерживать большое количество кислорода является неоспоримым преимуществом рыбы-жабы.

Температура. Повышенная температура ослабляет связи между кислородом и гемоглобином, в результате чего реакция (12) сдвигается влево, а кривая связывания кислорода отклоняется вправо, так как гемоглобин легче отдает О2.

Повышение температуры среды обычно сопровождается увеличением интенсивности обменных процессов и потому смещение кривой вправо имеет ярко выраженное приспособительное значение, так как высокая интенсивность обменных процессов у водных животных вызывает усиленное потребление кислорода тканями тела.

Как правило, повышение температуры внешней среды на 10С приводит к увеличению потребления кислорода холоднокровными животными в 2 или 3 раза. Канунго и Проссер (Kanungo and Prosser, 1959) отмечали, что активное потребление кислорода серебряным карасем, содержавшимся при температуре 30С, было на 359% выше, чем у рыб, адаптированных к температуре 10С. Моррис (Morris, 1962) обнаружил, что у цихлиды Aequidens portalegrensis при повышении температуры потребление кислорода удваивалось. Фрай и Харт (Fry and Hart, 1948), Канунго и Проссер (Kanungo and Prоsser, 1959) и Уэллс (Wells, 1935) показали, что при промежуточных температурах адаптированные к холодной воде рыбы потребляли больше кислорода, чем рыбы, адаптированные к теплой воде. Канунго и Проссер обнаружили также, что если адаптированного к температуре 10 С карася поместить в воду температурой 20С, стандартное потребление им кислорода будет на 26%, а активное потребление на 10% больше, чем у рыбы, адаптированной при 20C и переведенной в воду температурой З0С.

Термальная устойчивость холоднокровных животных зависит от той температуры, при которой они жили ранее: устойчивость водных животных к колебаниям температуры уменьшается при низком содержании в воде кислорода (Weatherly, 1970). Более того, количество растворенного в воде кислорода влияет на скорость адаптации к новым температурным условиям. Например, Фрай (Fry, 1947) показал, что при перемещении американского сомика из воды температурой 20С в воду температурой 28С адаптация происходила в течение 24 ч при оптимальном содержании кислорода. При слишком низком содержании кислорода адаптация полностью прекращалась.

По мнению большинства специалистов, температурная адаптация - длительный процесс. Механизмы, регулирующие температурный предел, за которым наступает гибель, до сих пор до конца не выяснены, однако известно, что главную роль играют изменения в ферментативных системах (Somero and Hochachka, 1976). Бретт (Brett, 1956), Саундерс (Saunders, 1962), Шлипер (Sсhlieper, 1950) и Уэллс (Wells, 1935) показали, что полная температурная адаптация рыб происходит за несколько дней. Саундерс отмечал, что полная акклиматизация карпа (Cyprinus carpio) при повышении температуры воды с 32 до 36С происходит за 48 ч. Он рассчитал, что для нормальной акклиматизации скорость повышения температуры должна составлять 1С за 24 ч. Тайлер (Tyler, 1966) успешно применил эти нормативы при акклиматизации двух видов карповых рыб к повышенным температурам. При акклиматизации этих рыб к пониженным температурам скорость снижения температуры составляла 0,5С за 24 ч.

5.3. Практическое руководство

Для нормальной эксплуатации аквариума необходимо поддерживать содержание растворенного кислорода на уровне насыщения при любой температуре и солености, а также медленно адаптировать вновь посаженных животных к температуре воды в аквариуме.

Растворенный кислород. Минимальный расход воды в аквариуме любого типа должен составлять 0,7*10 в -3 степени м/с. Это позволяет поддерживать содержание кислорода в воде на уровне насыщения при любой температуре и солености. Концентрацию кислорода в воде можно определить по методу, описанному в разделе 9.5. Одновременно определяют температуру воды и соленость по табл. 9.4 сравнивают измеренное содержание кислорода с нормативным при полном насыщении. Если измеренное содержание О2 ниже нормативного при насыщении более, чем на 15%, следует увеличить расход воды и включить дополнительную аэрацию. Особенно важно поддерживать высокий уровень растворенного кислорода в теловодных морских аквариумах, где в воде с самого начала содержится мало О2.

Высокоактивных рыб и беспозвоночных, т. е. виды, чувствительные к эффекту Бора, следует содержать в воде со стабильным содержанием свободной углекислоты (определяемой оперативно, как и рН), при неизменных температуре и солености. Чтобы исключить возможное вредное влияние свободной углекислоты, рН в морских аквариумах не должен быть ниже 8,0. Пресноводные животные, как правило, более устойчивы к колебаниям рН, но и в пресноводных аквариумах рН должен быть не ниже 7.1. Вредные последствия эффекта Бора, вызванные температурными колебаниями, можно уменьшить постепенной адаптацией рыб к новой температуре воды. Впоследствии колебания температуры не должны превышать +- 2С.

Внезапное повышение температуры или содержания свободной углекислоты более опасно, чем такое же по величине снижение этих параметров, так как в первом случае возникает эффект Бора.

Эксплуатация эрлифта. Способ подачи в подъемную трубу воздуха особенно важен для низконапорных эрлифтов (Nemet, 1961). Если воздух подается через обычную трубку, образуются пузырьки воздуха разного размера. В воде такие пузырьки поднимаются с разной скоростью: крупные быстрее, мелкие медленнее. Когда такие разноразмерные пузырьки оказываются в подъемной трубе эрлифта и смешиваются с водой, эрлифт работает бурно, но непроизводительно. Более эффективное образование водовоздушной смеси происходит, когда воздух распыляется в виде мелких однородных пузырьков, поднимающихся к поверхности с одинаковой скоростью.

Кроме того, мелкие пузырьки обеспечивают более эффективный газообмен, так как их удельная поверхность значительно больше. Для обеспечения равномерного потока воды в малых эрлифтах и хорошего газообмена применяют стандартные диффузорные насадки, например из карборунда. В больших эрлифтах роль диффузора выполняет перфорированная пластинка, установленная над патрубком подачи воздуха.

Эрлифтные насосы работают в пульсирующем режиме даже в оптимальных условиях. По мере достижения оптимального расхода воды паузы между толчками уменьшаются и пульсация становится почти незаметной. Если воздух выходит из эрлифта заметными толчками, то это свидетельствует либо об избыточной подаче воздуха, либо о недостаточной степени погружения эрлифта.

Температурная адаптация. Даже кратковременные отклонения от привычной температуры изменяют потребление кислорода, вызывают кислотно-основный дисбаланс и изменения жидкостно-электролитической регуляции у водных животных (Crawshaw, 1977).

Акклиматизацию вновь отловленных животных следует начинать при той температуре, при которой они обитали в природе для предупреждения температурного шока. Как в теплой, так и в холодной воде даже незначительное повышение температуры может вызвать превышение максимальной интенсивности обменных процессов у животных. В зоне умеренного климата привычные температуры различаются по сезонам и, таким образом, оптимальная в один сезон температура может стать летальной спустя 6 мес. Например, большеротый окунь (Micropterus salmoides), отловленный зимой, редко выживает при пересадке его в аквариум с теплой водой. Для окуня, пойманного летом, такая процедура менее опасна, так как летняя температура воды в естественных водоемах значительно выше.

Рыбы, внезапно помещенные в воду с непривычной температурой, испытывают температурный шок, что определяется по общему для большинства видов поведению. Если новая температура выше привычной, то возрастает активность, теряется равновесие (бесцельные метания, всплывание к поверхности, движение в неестественном положении, усиление моторики плавников, зависание на месте с приподнятым хвостом), усиливается общая дыхательная активность, проявляющаяся в учащенном движении жаберных крышек (НоИ and Westman, 1966). Если рыба попадает в более холодную воду, она теряет равновесие, дыхательная активность усиливается, наблюдаются конвульсии и спазмы (Hoff and Westman, 1966).

Температурный шок - основная причина гибели водных животных при пересадке в аквариумы. Для уменьшения температурного шока Тайлер (Tyler, 1966) предложил опускать транспортные полиэтиленовые пакеты с рыбой в аквариум, с тем чтобы температура внутри и снаружи их уравнялась. Этим способом следует пользоваться с осторожностью, особенно если разница температур внутри пакета и в аквариуме значительна. Температура внутри пакета уравняется очень быстро, но интенсивность обменных процессов у рыб внутри пакета останется без изменения.

Описанный способ снижает потери рыбы, если она находится в хорошем состоянии. Если во время перевозки животные страдали от недостатка кислорода и повышенного содержания в воде аммония и СО2, то, оставаясь в этих неблагоприятных условиях еще какое-то время, они подвергаются значительно большей опасности.

Самым безопасным методом акклиматизации новых животных является создание в аквариуме тех температур, к которым они были адаптированы до поимки. В аквариуме животные должны содержаться в воде с привычной температурой, по крайней мере, неделю.

Бретт (Brett, 1970) показал, что рыбы легче адаптируются к повышенным по сравнению с привычными, чем к пониженным температурам. Скорость адаптации должна составлять 2С за 24 ч, если рыбу переводят в более теплую воду, и 1С за 24 ч, если ее помещают в более холодную по сравнению с привычной воду. Процесс акклиматизации должен сопровождаться усиленной аэрацией для обеспечения высокой концентрации кислорода в воде.

|